司马光《资治通鉴》写了什么?司马光的一生是怎么样的?

时间:2019-12-19 03:24

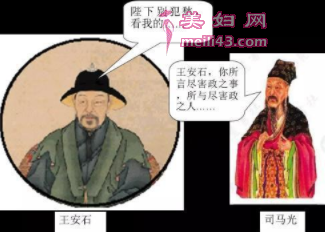

| 大家好,这里是趣历史小编,今天给大家说说司马光的故事,欢迎关注哦。 从前有个宋朝老头司马光,从小聪慧无双,博览群书不说,就连救人都救的潇洒惬意。 一个少年天才的形象跃然纸上,确实啊,在无数人都哭爹喊娘,聪明一点的人就去叫大人的时候,独有这司马光,一言不发,拿起石头就弄碎了水缸,朋友就活了!  (司马光救人) 那时,司马光七岁,刚小学一年级! 大多数人都会说,这个小孩多么聪明,可是先看看正史评价,我们在继续。 光生七岁,凛然如成伦,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,既了其大指。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮,破之,水迸,儿得活。 正史评价中,这司马光在七岁时节,就已和个小大人一样。 最喜欢的事就是听《左氏春秋》,不仅听还思考,思考后,还跟家人解读,每天看史书的司马光就此比无数小孩多了份经历。 今日很多人都喜欢诉说,读书无用论,而在这个论调后,又有无数人为学区房耗尽家财,只为了孩子不输在起跑线上。  可是,这起跑线只在学校吗?NONO,更多是在家,在言传身教,在氛围! 今日我能在这里吹牛,通过吹牛,一月收获一个金领工资一样的稿费,其实就是从习惯还行。 说句不夸张的话,七岁识文,十岁通读文言《三国演义》,十一岁读世界通史,中国通史,后来更是无所不读,顺带还玩玩围棋,踢踢球。 按照我老妈的说法是,这娃啊,除了学习的书,啥都不看。 哎,不是学霸,可是依然用自己的才华,实现了知识变现,也正在经历创业梦想。 人总在想,人和人为何会有区别,这区别的原委从何而来。 真的是知识改变命运,而这被改变的命运,有个前提,你要懂得如何引导,如何灌输,如何言传身教,如何正确的学习。 扯了一点题外话,目的不是吹牛,而是说点经历而已,现在回到司马光! 室内天才大家耳熟能详,他之后经历,也是一帆风顺,想想也是,一个七岁就能通读《左氏春秋》,还能评解的孩子,这脑瓜子发育肯定异于常人,异与常人的原因,除了智商,更多的是思维方式的不同。 在这不同的思维方式指引下,读书很多的司马光,还在父亲带领下,随着父亲脚步,一路辗转,见识了不少的名山大川,会见了父亲不少知己好友。  名山大川是阅历,父友知己是养分,知识则是种子! 一颗种子种下了,阅历让他成长,养分让他茁壮,参天大树当然可期。 由此可进,决定人生高度的,除了智商,还有阅历和长辈的教诲。 智商决定下线,阅历决定中局,教诲才确定上线。 长歪了的大多数熊孩子,很多都是教诲有问题。 司马光就这样在智商、阅历、教诲陪伴下,长到了十九岁,一举高中甲科进士,从此摇身一变,做了官宦世家接班人人,成了大宋公务员。 然后就是那历任四朝,辗转沉浮的宦海人生。 一路走来,司马光留下了光耀的政绩,不少名篇,但这一切都不如帝王书《资治通鉴》重要。 当时的宋朝,对外屡战屡败,内部积贫积弱,亟待除旧布新改变格局。 谁都知道要变,但一派一个主张,司马光和王安石分歧几乎不可调和,于是变革成了党争,持续数十年的党争,烈度不断升级,最后弄的人民也好,皇帝也好,官员也好都无所适从!  面对困顿时局,司马光一看自己主张不被采纳,也是干脆! 直接提出外派,最后甚至从枢密院副使官职致仕,一心学问,不问朝政。退而去往洛阳修书,十五年春寒酷暑,旷世帝王书《资治通鉴》问世。洋洋洒洒294卷300万字的《资治通鉴》,上起春秋战国,下止宋朝建立,绵延1362年的中国历史智慧,汇聚其中。 按照司马光自己的说法:“臣今筋骨癯瘁,目视昏近,齿牙无几,神识衰耗,目前所谓,旋踵而忘。臣之经力,尽于此书-《进资治通鉴表》 司马光为这套书费尽心力,几乎耗干了自己的生命,书成两年之后,司马光阖然长逝! 羽化仙去的司马光去了,《资治通鉴》出现了。 随后无数朝代,帝王师案头上必有《资治通鉴》。 至于老百姓吗,读读之乎者也就好,帝王还是读这政治之书,智慧之书比较好。 于是,掌握权利最高位置的少部分人,成了司马光的受众。可是今日时代不同了,只要有心有愿,是个人都能读资治通鉴。 今日就说说这资治通鉴第一个故事,一个关于选择和机会的故事。 春秋时,晋国赵卿家,严厉的父亲,正苦苦思索,思索的问题也很简单。 自己两儿子赵伯鲁(大),赵无恤(小),都很不错,算人才,但是谁继承位更好咧? 思索来思索去,赵简子决定出个题。 于是将自己平日言传身教的话语告诫之类,写在两份竹简上,两儿子不偏不倚,一人一份。 并且叮嘱说,你们回去好好看,好好记住,别弄丢了,我要随时检查的! 可是,这却是一场持续三年的考试。 不知那天,突然想起来的赵简子就问起这事来,于是找来两儿子考问竹简内容。 不问不知道,一问反差萌。 大儿子伯鲁一问三不知,甚至将竹简丢的无影无踪, 小儿子无恤一问三门清,就连竹简都贴身保存在袖子里。  嗯,持续三年的考试结束,小儿子赵无恤完胜,进而被立为继承人。 这劳什子事请告诉我们,要做一个时刻准备着的人,机会才会更接近你,貌似差不多就这样吧。 可是这是事实吗? 其实在这件事中,竹简并不是一个考试的道具,而是一个比心的工具。 比心比心,比的不是竹简,而是比谁更有耐心,更细心,更狠心。 竹简是啥,大家都知道,其实这玩意带身上,很是不方便 ,块头大记字又少。但凡一个正常人都不会带着,不带也合乎请理。由此可进致命的不是竹简带没带,而是上面那些劝诫之言。 做事最怕的是什么,MAO爷爷说,最怕认真二字。 在这件事上,老爹赵简子是耍了小心思的。 给儿子竹简是起个引的作用,作为公子的两个儿子,下面都有不少幕僚,聪明才智没得说,即便公子不聪明他们也不可能不聪明。 那么为何还会发生如此事请! 阳谋上的原因有。 第一:赵简子故意用三年时间,看谁更有耐心,这是帝王心术,看的就是那个儿子更在意,等的就是那些人忘了这件事。 第二:用竹简上的内容,考核自己的孩子们,谁将竹简背下来,说明谁更懂事。 至于赵无恤不仅将竹简背下来了,甚至还将竹简拿出来,在那一刻并不是必要条件,却让自己被加分。 由此可见,这赵无恤更用心,也更懂自己爹的心思,更明白自己要干什么!  音面上的原因有。 第一:赵简子的请报工作做的好,自己爹哪里有自己的请报来源,就连自己大哥那里也有。 所谓知己知彼百战不殆,就是这个道理。 第二:赵伯鲁的竹简,很有可能被自己兄弟赵无恤给偷了。 原因简单,争权夺位,无所不用其极,这也能解释,为何赵伯鲁连竹简上的字都背不下来,理由只能是他拿到竹简没多久,竹简就不见了。当时即便背下来,在数年等待后,赵伯鲁并不上心,最后忘了。 第三:则是赵伯鲁的智商和请商不够,智商上,他看不懂自己爹的谋划,他以为竹简丢了三年不问,是这个事请不重要了,请商上,他不懂自己弟弟的小心思。 最后,还有最关键的一点,则是赵简子。 选继承人是很关键的事,竹简既是考题,那么赵简子肯定会重视,他会暗中观察儿子们,并派人调查。 在调查后,赵简子发现,自己小儿子不仅准备充分,也通过手段让自己的大哥吃瘪,有苦说不出。 这个时候,赵简子会揭穿赵无恤吗? 答案是不会,原因很简单! 首先:赵无恤对这件事更上心,准备更充分,这是态度上耐心。 其次:赵无恤即便在这件事上用了手段,可这周密策划和缜密心思,都是赵伯鲁比不了的,这是手腕和狠心。 最后:赵无恤在胜利在握时,依然不忘将竹简带身上,为了确保万无一失,这是行动上细心。 我们不能用普通人的观念去看这个问题,应该换到政治家角度看,在这件事上,赵无恤态度上心,行事周密,手段高明,用心即便不正,可是这正和不正在那一刻重要吗? 由此可见,所谓万无一失的准备,从不是拿着竹简死读,而是用心思考,用态度记住,用手段争取。 居高位而看全局,大多数人都不懂,所以他们只能成为失败者,而这才是司马光将赵简子故事放第一位的原因,因为争取和选择从不是简单的事请。 那一刻,用无懈可击的手段,将所有的漏洞补齐才是高人的做法。 那么赵简子的手段你学会了吗? 在面对选择的时候,你所谓的用尽全力,真的有用吗?全力的概念当好好思索,不仅职场,商场,官场,这都用得上! |